ヴィンテージワイン

ライブラリー

記念日に、贈り物に、思い出の1本を。

ヴィンテージ ― 生産年の天候により仕上がりが大きく異なるワイン。

そして数年、数十年と熟成を経て、刻々と味わいが変化していくのも、また醍醐味です。その年の風土の記憶がボトルに詰め込まれたワインは記念日のお祝いや贈り物に最適。ぜひ豊富なラインナップの中から特別な1本を見つけてください。

ヴィンテージから探す

2020年代ヴィンテージ

2010年代ヴィンテージ

2000年代ヴィンテージ

1990年代ヴィンテージ

1980年代ヴィンテージ

1970年代ヴィンテージ

1960年代ヴィンテージ

ヴィンテージワインの

愉しみ方

飲む前は最低一週間はボトルを立てておきましょう

ワインは熟成の過程で、長い時間をかけて不溶性の沈殿物が発生します。これが澱(オリ)と呼ばれるものです。澱は元々ワインに溶け込んでいた自然の成分が固形化したものなのでお飲みいただいても問題はありません。しかし口当たりが悪く、強い渋味を感じるため、できるだけ飲みたくないものです。 そうは言っても配送や持ち運びによってボトルが振動すると、澱が舞ってボトル全体に浮遊しまいます。そこでオールド・ヴィンテージのワインを飲む前は、ボトルを立てて澱を瓶底にためるようにしましょう。 目安としては、少なくとも一週間ほど立てて保管することをおすすめします。

コルクにカビが生えているワインは保管の良い証

ワインの理想的な保管条件は温度が15℃前後、湿度が75%前後です。この条件はカビが発生しやすい状態で、ワインセラーで長期間保管していると、キャッ プシールの中、コルクの上部にカビがつくことが多くあります。もしコルクにカビがついていた場合はしっかり拭き取っていただければ問題はありませんのでご安心下さい。

ラベルの汚れはオールド・ヴィンテージならば避けられないもの

長く保管されればされるほど、外見は完全な状態ではなくなります。長期間理想的な状態で保管されていたワインの多くは、高い湿度によってラベルにシワやシミができます。 シャトーによっては、蔵出し直前にラベルを張り付ける場合があり、オールド・ヴィンテージのワインでも綺麗なラベルのワインもありますが、シワ・シミがあるからといって、保管状態をご心配される必要はありません。

液面が下がっているのは、熟成の結果です

オールド・ヴィンテージのワインには、しばしば漏れた形跡が無いにも関わらず、ワインの量が目減する不思議な現象が起きます。これはコルクの絶妙な気密性が関係しています。コルク栓で閉めたワインボトルは完全密閉ではなく、僅かに空気を通すため、ワインは常に空気と触れ合い、少しずつ科学変化が起き、ゆっくりと熟成していきます。 このような熟成中の変化を指して、ワインは呼吸していると表現されています。

コルクはゆっくり丁寧に抜きます

熟成を重ねると、コルクが柔らかく脆くなります。そのため若いワインのように勢いよく抜くのではなく、ゆっくりと丁寧に引き上げるように抜栓します。もしコルクが折れてボトルの中に落ちてしまったら、デキャンタに移して飲む方法がベストです。

ゆっくり丁寧にグラスに注ぎます

オールド・ヴィンテージのワインを飲む時は、勢いよく注がずに澱が舞いあがらないようにゆっくりと注ぎます。そうすることで、最後までボトルの底に澱をためておくことができます。ためておいた澱は勿体ないですが、飲まずに捨ててしまいましょう。目安として瓶底1cm残しておくと良いとされています。

一本丸ごと味わいましょう

ボトルを立てておいたオールド・ヴィンテージのワインは、同じ1本でも上部と下部では味わいが異なります。ボトルの下部ほど濃度が濃くなります。一本のワインで違った味わいを楽しみたい場合にはボトルから直接グラスに注ぎ、味を均一化するにはデキャンタに移すことをおすすめします。

ワインの熟成とは

経年による「熟成」はワインの印象を大きく変化させる魅力を持っています。

ボトリングされた時点で1本の完成品でありながら、その後も刻々と状態を変えていくワインの熟成の魅力をご紹介いたします。

色の変化

若いうちは鮮やかな紫色をしていたワインも、熟成を経ることに赤~茶色を帯びてきます。またタンニンが澱となって沈殿していくため、透明度を増し、透き通った外観になっていきます。

香りの変化

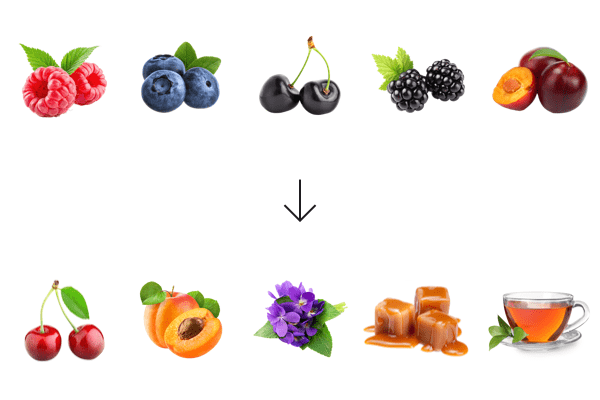

若い赤ワインの香り

フランボワーズ、ブルーベリー、ブラックチェリー、カシス、プラムなど

熟成した赤ワインの香り

さくらんぼ、あんず、スパイス、スミレ、キャラメル、トリュフ、なめし革、紅茶など

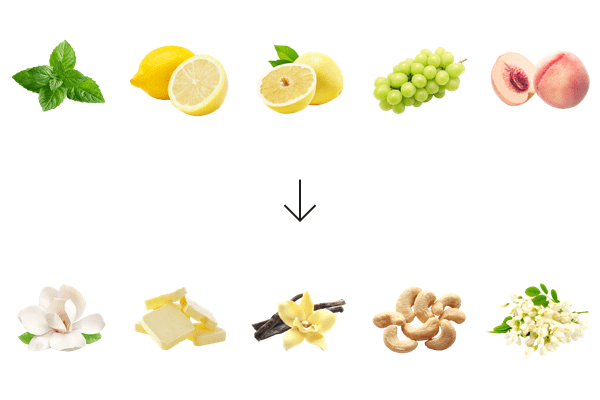

若い白ワインの香り

ハーブ、かんきつ類、マスカット、桃など

熟成した白ワインの香り

さくらんぼ、あんず、スパイス、スミレ、キャラメル、トリュフ、なめし革、紅茶など

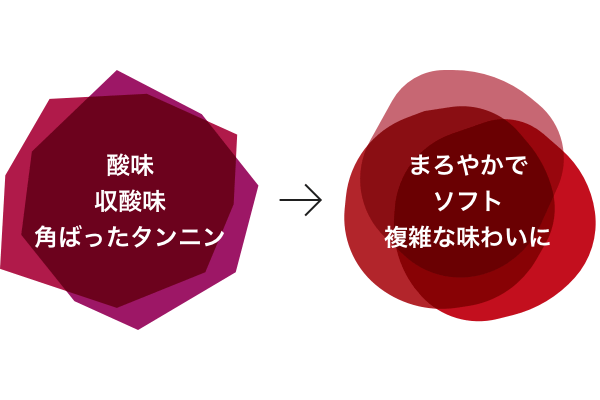

味わいの変化

ワインは熟成によって味わいと香りに複雑性と奥行きが生まれます。また角がとれてアルコール感が和らぐため口当たりは若い時よりも柔らかくなります。 無駄が削ぎ落とされて若いときには見えなかったワインの真の姿が現れるとともに、経年による円熟味が加わり、熟成によって魅惑的な味わいに変化します。

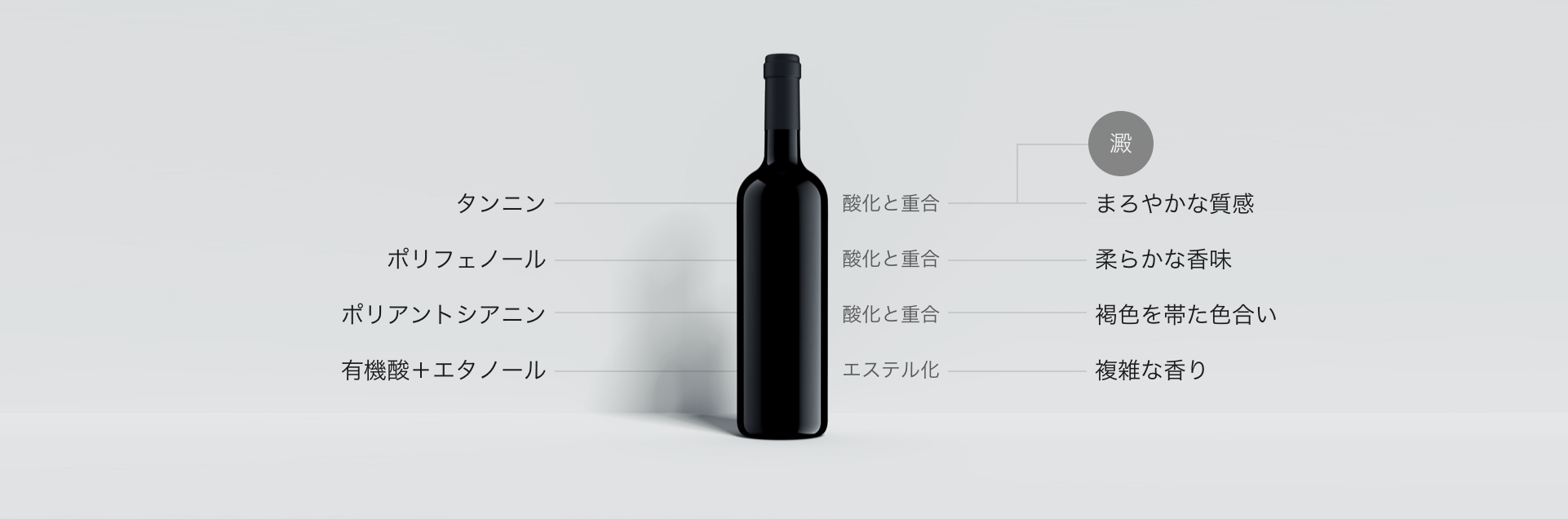

なぜ香りや味わいに変化が起きるのか?

瓶詰め後のワインのボトルの中では、どんな変化が起こっているのか、少し科学的に詳しくみてみます。 瓶熟成は「還元的熟成(嫌気的熟成)」またはフランス語で「ヴィエイイッスマン(加齢)」と呼ばれています。 まず瓶熟成の初期には、瓶内にわずかに含まれる酸素によって、ワインに香味の変化が起こります。 この変化によってワイン中の酸素が消費されてしまった後は、還元的な状態、つまり酸欠条件下で熟成が進行するため、 物質が相互にあるいは単独で変化することによってワインの味わいや香りが複雑になります。

それ以降は化学反応の均衡が最も取れた状態に至るまで反応が継続し、ワインが熟成していきます。この状態は、ワインの複雑性が最も極まって落ち着いており、いわば熟成という昇華を経て、ワインが飲み頃になった状態と言えます。そしてこの状態に至るまでの期間及び、この状態を保っていられる期間が、エイジング・ポテンシャルと言われます。

タンニンの酸化と重合

タンニンの酸化が起こり、重合が進むにつれて大きな分子になったタンニンが澱となって沈殿するので、収斂性の少ないまろやかな味わいに変化します。[ポリフェノールの酸化と重合] ポリフェノールが酸化し重合することによって、柔らかな香味に変化します。

アントシアンの酸化と重合

アントシアンが酸化されて紫色が褐色に変化するとともに、タンニンと重合することによって色調が変化します。

有機酸とエタノールのエステル化

酒石酸、リンゴ酸、クエン酸、乳酸、酢酸、コハク酸などの有機酸とエタノールが徐々にエステル化し、香りに変化が現れます。

※重合:1種類の分子が2個以上結合して分子量の大きい新たな分子を生成する反応。

※エステル化:酸またはアルコールをエステルに変える反応。

飲み頃はいつなのか?

熟成の頂点に至るまでの変化の速さ、また熟成の頂点の高さ(低さ)の違いによって、『飲み頃』に違いが現れます。長期熟成のワインのなかには熟成の頂点に達するまで何十年もかかるものもありますが、逆に極端に言えば初めに出荷した時点がすでに頂点で、ポテンシャルがほとんど残っていないワインもあります。そのため、熟成=『飲み頃』と必ずしも言えない場合もあるのです。

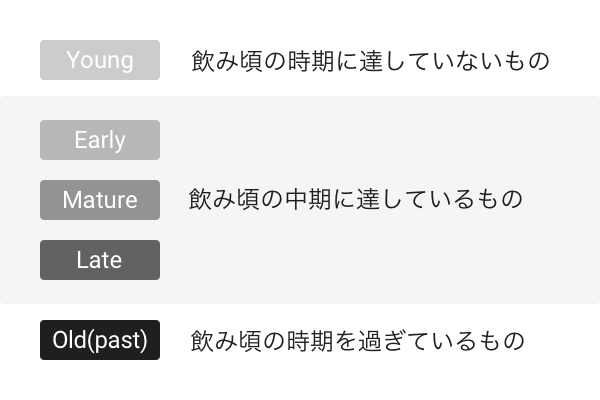

『飲み頃』の時期はワインによって様々。もしかしたら何十年後かもしれないし、数ヶ月後かもしれません。『飲み頃』というのは予測はできても断言することはできず、非常に抽象的な概念ですので、個人の好みによっても左右されます。飲んでみてそのワインの複雑味とバランスのよさに満足できたら、それが『飲み頃』ということなのではないでしょうか。それぞれのワインによって熟成の仕方が異なるため、時間的な区切りではなく、ワインの状態で区切る「熟成の段階」という概念があります。

基本情報から検索

ワイン通販エノテカ

基本情報から検索

ワイン通販エノテカ

ストップ!20歳未満飲酒・飲酒運転。

妊娠中及び授乳中の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。

ほどよく、楽しく、良いお酒。のんだあとはリサイクル。